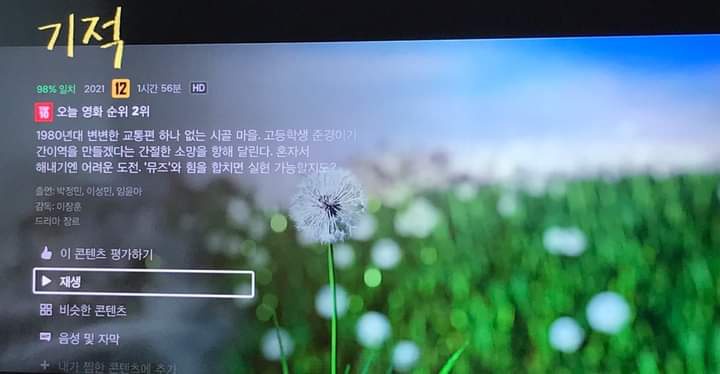

"기적"

제목을 ‘양원역’이라 했어도 좋을 뻔했다. ‘기적’이라는 제목을 보았을 때, 그렇고 그런 영화이겠거니 하고 지나갔기 때문이다. 지인이 내가 좋아할만한 영화라고 해서 보았는데, 앉은 자리에서 한 번 더 보았다.

그냥 평범한 배경에 평범한 영화 같은데, 대사며 스토리며 연기며 장면이며 보는 사람을 놓아주지 않는다. 계속되는 폭력이나 선정적인 자극들로 사람을 붙잡아두는 게 아니다. 시골 배경에 한 가족 이야기인데, 사람을 놓지 않는 것은 그만큼 문학성이나 진정성이 깊이가 있기 때문이었을 것이다.

배경은 아마도 군사독재정권이 있었던 80년대 초반 같다. 장소가 경상도 외진 산골이기 때문에, 격변하는 시대 정세는 스쳐지나가는 바람같이 잠시 비추고는 사라진다. 그래도 그게 배경인 이유도 의미가 있다. 주인공 사내아이 박진경이 교련복을 입고 땅을 파는 모습에서, 그리고 88올림픽이 곧 있을 거라는 마을 사람들의 입에서 그런 시대배경을 엿볼 수 있다.

진경이는 그 작은 마을에 간이역 하나 없는 것이 그렇게 아쉬운 시골 아이다. 청와대에 있는 그 대통령에게 매번 사투리 섞인 민원편지를 보낸다. 누군가 그 편지를 본 공무원이 그 간이역 건립을 허락하지만, 88올림픽 때문에, 재정이 없어 당장 지어주지는 못한다는, 그 시대 그럴 법한 시대상을 보여준다.

어찌 보면, 국가가 무책임해서 일어난 작은 마을, 평범한 한 가정의 비극이다. 민초들의 삶은 다 그렇다. 거대 악(惡)의 희생자들로 각자의 삶을 때로 아프게 고통스럽게 꾸려간다. 하지만 거기에도 삶은 다채로운 색깔과 그 신비와 사랑과 의미의 깊이를, 밤하늘의 별빛처럼 뿌려준다. 그런 것이다.

아버지의 가슴 아픈 사연, 아들의 오해와 자책, 그리고 누이, 그리고 발랄한 친구들이 엮어가는 사랑과 용서, 용기와 도전의 이야기다. 우리도 한 때, 그렇게 순박했던 시절이 있었다. 모든 것이 촌스러웠지만, 하염없이 순박하고 아름다웠던 시절.

사랑은 희생과 용서의 모습 속에서 가장 사랑다워진다는 사실을, 우리는 평범한 민초들의 삶에서 다시 확인한다. 그래도 그 시절에는 ‘개천에서 용이 날 수 있었던 희망’으로 살았다. 하지만 이제는 ‘한강에서 용을 양식하는’ 시대라고 한다. 사랑이 희생이 되는 민초들의 삶은 더 고달플 것이다.

영화중에, 진경이 광수(라희)와 함께 철로 길을 걷다가, 문득 손전등을 끄는 장면이 나온다. 불을 끄니 철로 주변 풀 밭 길 한 가득 반딧불이 밝아온다. 어쩌면 가장 상징적인 장면처럼 느껴졌다. 자연은 얼마나 아름다운 선물인가. 어둠 속에도 선물 같은 불빛들이 가득하다.

‘돌아가도 된다’는 메시지 같이 들렸다. 더 소박하게, 더 순박하게, 서로를 위해 조금씩 희생하는 참된 사랑의 길이, 시대가 아무리 어둡고 아무리 우리를 외면해도, 우리가 그 어둠 속을 손잡고 따뜻하게 걸어갈 수 있는 가장 밝은 길이라고. 어쩌면, 그런 평범한 사람들의 평범한 사랑의 삶이 그냥 ‘기적’이라는 제목에 잘 어울리는 영화라는 생각도 든다.

-채영삼 교수님의 페이스북에서 캡쳐한 내용입니다-

[주님은 나의 최고봉] 10월3일 오직 예수님께만 집중하십시오!

[주님은 나의 최고봉] 10월3일 오직 예수님께만 집중하십시오!